西日本最大級のペット産業見本市「第3回 インターペット大阪」が、2025年6月13日(金)から15日(日)の3日間、インテックス大阪1-3号館で開催されました。

こちらで14日(土)に開催された特別企画「ペット防災セミナー」では、プロレスラーの蝶野正洋さんと新庄動物病院院長で防災士の今本成樹先生が登壇し、ペットとの避難について熱いトークを繰り広げました。今年のテーマ「ペットはかけがえのない家族」にふさわしい、すぐ使えるノウハウがつまったセミナーの内容をお届けします。

東日本大震災の経験が教えてくれたこと

蝶野正洋さんがプロレスラーの目から見た被災地の現実

蝶野正洋さんは東日本大震災から約1ヶ月後に、関西のチームと共に被災地支援に向かった経験を語りました。

「現地に行ったら、もう1ヶ月経っているのに何も動かせない状況でした。建物の崩壊確認や保険の審査で、実際の復旧作業は早くて半年、遅ければ1年先になるという現実を目の当たりにしました 」。

避難所では、アントニオ猪木さんと共に、疲れ果てた被災者の方々に向けて声かけを行った蝶野さん。最初は静まり返っていた体育館が、次第に笑顔に包まれていく様子を見て、「メンタル的な部分での支援も重要だと実感した」と振り返りました。

獣医師・今本先生が体験した震度5強の恐怖

今本先生は、妻の実家がある茨城県で東日本大震災を体験。常磐線の電車内で震度5強の揺れを経験し、「震度5強を超えると普通に立っていられなくなる」という現実を写真と共に紹介しました。

「多くの人に助けられた経験から、奈良県に帰ってから『安全なところで何もしないのではなく、何かできるようになりたい』と思い、防災士の資格を取得しました」。

この経験が、今本先生がペット防災に力を入れるきっかけとなったのです。

深刻な現実:災害時のペット同伴避難への課題

8割の飼い主がペットとの同行避難をためらう

今本先生がSNSのX上で実施したアンケート調査では、衝撃的な結果が明らかになりました。

災害時の避難意識調査

「ペットと家にとどまる(避難所に行かない)」:56%

「同行避難したいがためらいがある」:24%

なんと合計80%の飼い主が避難をためらっているのです。

この数字について蝶野さんは、愛犬ブルース君(13歳・フレンチブルドッグ)とマリーちゃん(イングリッシュブルドッグ・22kg)への愛情を語りながら、「置いていけないです。でも22kg。俺も腰が悪いから、抱えて逃げられない」と率直な思いを吐露しました。

災害時における自助・共助・公助の重要性

震災時の消防団員254名の犠牲が教える教訓

蝶野さんは消防団活動を通じて学んだ「自助・共助・公助」の概念について説明しました。

自助:自分で自分の身を守る

個人や家族が自らの安全を確保すること

事前の備蓄、避難場所の確認、家具の固定など

共助:地域で助け合う

近隣住民同士が協力して助け合うこと

町内会、自主防災組織、ボランティアなどの活動

公助:政府や公共機関が援助する

国、都道府県、市町村などによる救助・支援活動

自衛隊、消防、警察などによる災害対応

「東日本大震災では、避難を呼びかけていた消防団員254名が津波に流されて亡くなりました。みんな高台に避難していたのに、『誰々がいない』と聞いて戻っていったんです。避難する人がちゃんと避難できていれば、そういう犠牲は避けられたかもしれない」

この話から、まず自分が安全に避難することの重要性を強調。救急車や消防車も限りがあり、命に関わる緊急度に応じて優先順位をつけざるを得ないという現実も紹介しました。

ペット防災についての国の支援体制を知り事前準備を

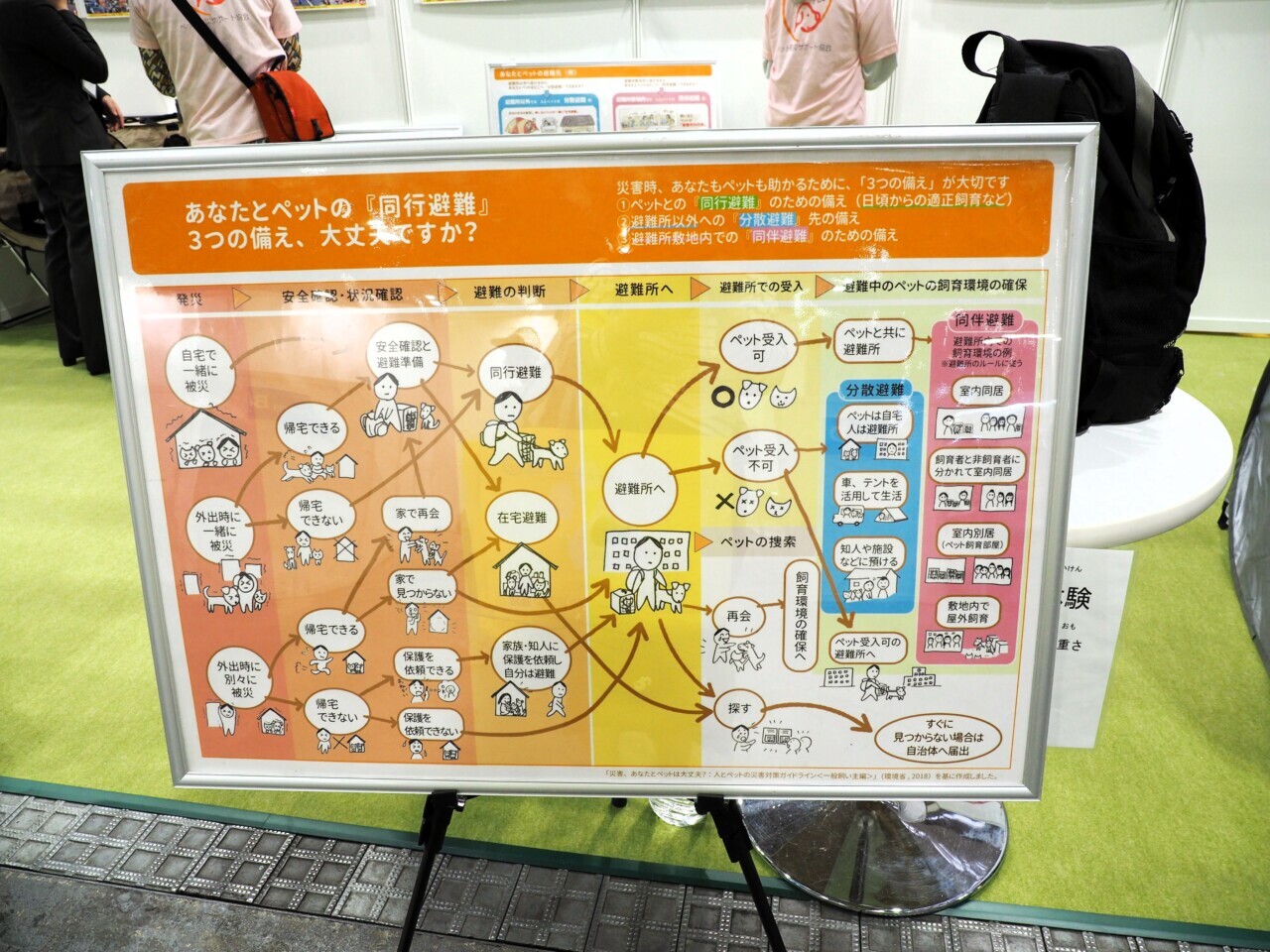

会場に掲示された災害時のペットとの避難チャート

会場に掲示された災害時のペットとの避難チャート今本先生は、国の災害対応について詳しく解説しました。

環境省の防災基本計画では「ペットの受け入れに配慮するものとする」と記載されているものの、「必須ではなく努力義務」だと指摘。一方で内閣府の避難所マニュアルや国際基準にはペットの記載がないという課題も明らかにしました。

「能登地震では、地震発生から1時間半で防災ヘリが出動し、首相も対策本部に入りました。国の動きは早いんです。でも現地の被災者に支援が届くまで2~3日かかる。そこまでなんとか生きのびてもらわないとダメなんです」。

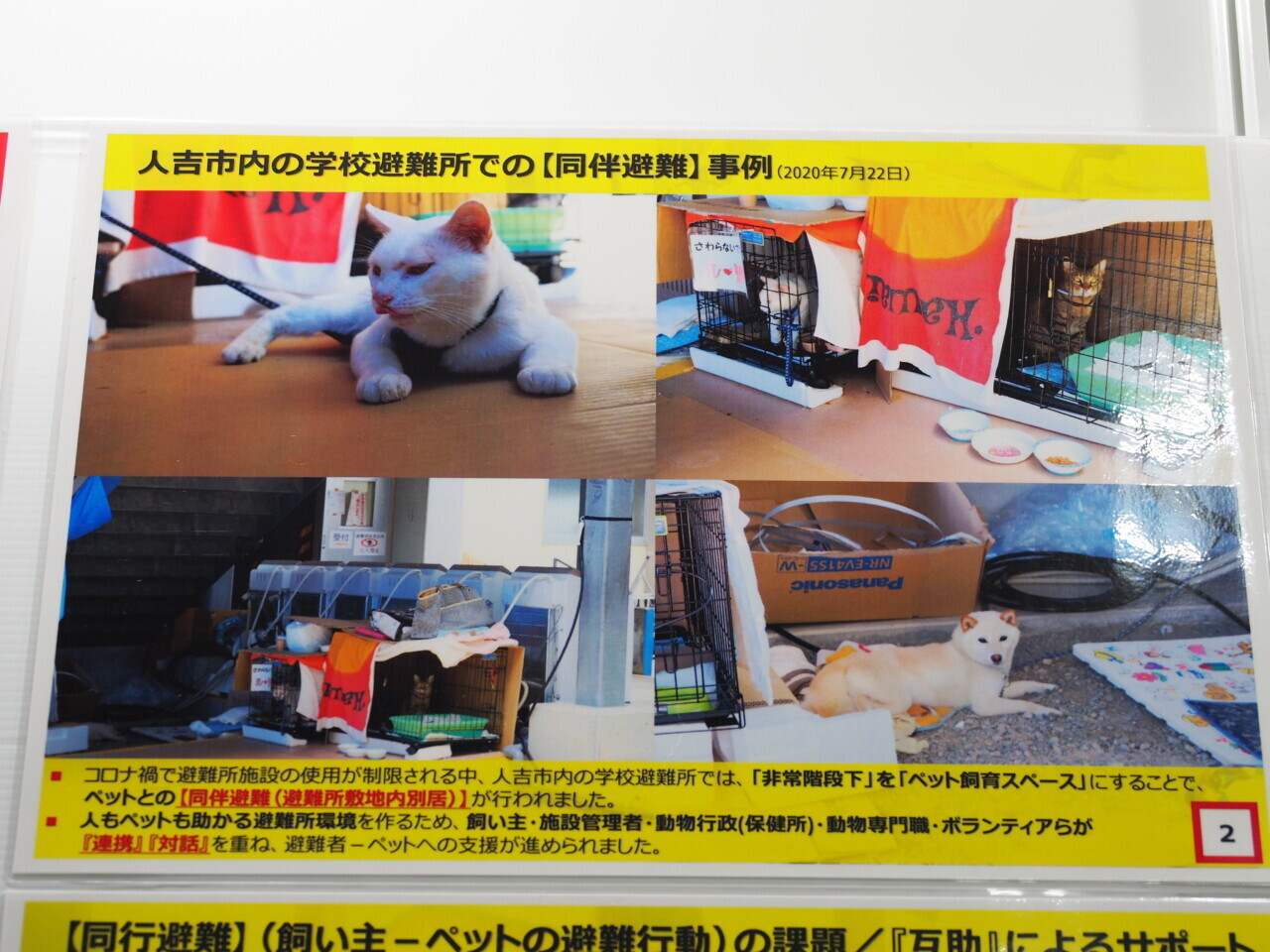

実際の同行避難の例も掲示されていました

実際の同行避難の例も掲示されていました今本先生は具体的な事前準備の例として、ご自身のマンションでの取り組みを紹介しました。

「マンションで避難が必要なシミュレーションを実施しています。犬を連れて逃げられない方、足の不自由な方がいる場合に、近所の人に助けてもらう地域防災システムを作っています」

蝶野さんも事前の助け合い体制の重要性に共感していました。

また、「自治体に相談することで状況が変わることがあります」と今本先生。実際に町長さんに相談したところ、「ペット連れで車で避難してもいい」という許可をもらえた事例を紹介しました。

「事前の話し合いをすることで状況は変わります。皆さん、今日を境に始めてください」。

インターペットで学ぶ!実践的なペット防災対策

1週間分の備蓄が基本

今本先生によると、ペット用の防災グッズは1週間を目安に準備するとよいそう。

最低限必要な備蓄

・1週間分のいつものフード

・水

・トイレ用品

・キャリーケース

「だいたい72時間である程度の体制が整うようになってきますが、1週間は見ておいてもらった方がいいでしょう」

日頃からのトレーニングが重要

また、今本先生は、愛猫に行っているという実践的なトレーニング方法を披露しました。

「ケージの中でご飯を食べるトレーニングをしています。大事なのは扉を最後まで閉めないこと。食べ終わったら自分で出てくる。『閉じ込められた』ではなく『安全な場所』だと認識させるんです」

このトレーニングにより、避難所での小さなスペースでもストレスを感じにくくなるそうです。

会場で配布された「ペット防災」手帳

会場で配布された「ペット防災」手帳避難所でのペット健康を守るリスク管理

質疑応答では、避難所での感染症リスクについても言及されました。

「最近話題のSFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、ダニから感染する病気で人間にも感染します。避難所では他の動物との接触機会も増えるため、ノミ・ダニの予防は本当にしっかりとしておく必要があります」

今本先生は、狂犬病予防注射をはじめとした基本的な予防接種の重要性も強調。「避難所では無差別に予防注射を打たれることもある」という海外の事例も紹介しました。

世代を超えペットも含めた防災意識をはぐくむ必要性

犬や猫、ペットそれぞれの状況に応じた防災計画を

提供:インターペット大阪

蝶野さんは最後に、防災に対する多様な視点の重要性を語りました。

「ペットの防災は、飼い主さんの年齢層によっても違います。若い人はすぐ避難できるけど、高齢の方とペットの避難は簡単ではない。人それぞれ防災の考え方が違ってくるので、ペットをいかに助けるかということを、今日をきっかけに自分の防災についても考えていければ」

今本先生も「これから蝶野さんがいろんなところでお話しされるときに、ペット防災の話も織り込んでいただいて、同じ方向を目指したプロジェクトができたら」と期待を表しました。

ペット防災は今日から始まっている

このセミナーを通じて明らかになったのは、ペット防災は決して他人事ではないということです。

1. 事前の避難場所確認と自治体との相談

2. 1週間分の備蓄とキャリートレーニング

3. 地域コミュニティでの助け合い体制づくり

4. 基本的な予防接種の徹底

5. 日頃からの避難シミュレーション

「防災はもう始まっています」という今本先生の言葉通り、今日からできることを一つずつ始めることが、愛するペットと家族を守る第一歩となるのです。

次回予告:

Vol.3では、猫の腎臓病治療の最新研究と自宅でできるペット看護について詳しくレポートします。猫が30歳まで生きる未来と自宅看護のポイントについてお伝えする予定です。お楽しみに!

Vol.1はこちら:【インターペット大阪2025】ペット界隈の最新動向&最新猫グッズをお届け【レポートvol.1】