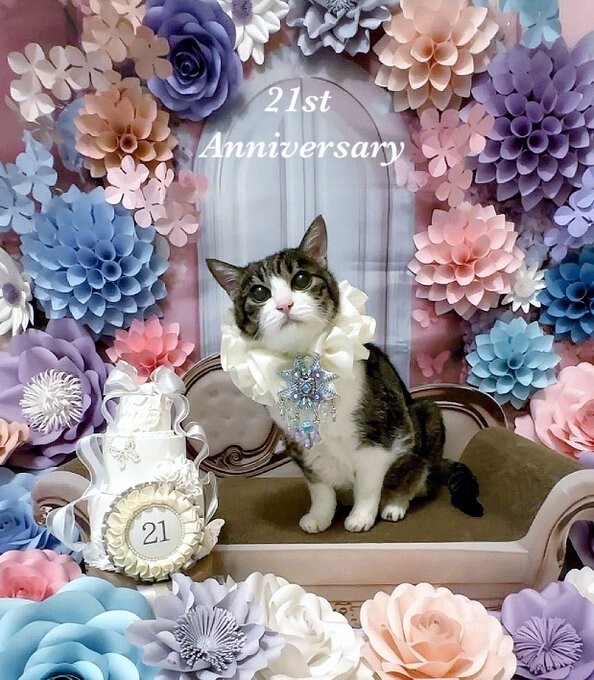

大切な愛猫が21歳を迎えることができた――。そんな嬉しさと感動を噛みしめているのは、菊千代とmumさん(@y5_y5_san)。

愛猫の菊千代ちゃんと出会ったのは、2004年の7月。大阪の通天閣近くにある小さな空き地から、ふたりの21年間は幕開けた。

真夏の空き地に突然現れた「姉妹猫」を迎え入れて…

当時、通天閣の周辺には野良猫が多かったそう。ある夏の日、飼い主さんは長期間、通天閣近くの空き地を拠点にして、テレビの撮影をしていたスタッフから声をかけられた。

「休憩から戻ったら、子猫が置かれていて…。この辺に、ペットショップはありますか?」と聞かれたんです。

置かれていた子猫は、2匹。目はかすかに開いていたが、よちよち歩きもできないくらい乳飲子だった。

保護当初の2匹

スタッフはペットショップへ連れて行けば、何とかなると思ったのだろう。それでは命が救われないことを知っていた飼い主さんは、2匹を連れ帰った。子猫は、2匹とも女の子。菊千代ちゃんは姉妹猫よりひと回り小さく、弱々しかった。

近所の動物病院では「育たない」と言われたが、飼い主さんは諦めず、セカンドオピニオン。2軒目の病院では「できることを一緒に頑張りましょう!」と言ってもらえた。

食が細い愛猫のサポートに全力投球した日々

保護後は、2時間置きに授乳。菊千代ちゃんは姉妹猫の半分ほどしかミルクを飲んでくれず、体重は姉妹猫の2/3も満たなかった。

おしっこを出させることはできましたが、うんちは上手に出してあげられなかったので、2日置きに通院しました。

離乳後も菊千代ちゃんはフードを食べなかったため、強制給餌。生きてほしいと思い、栄養ペーストも与えた。

しかし、そんな弱々しさを見せる一方、菊千代ちゃんは姉妹猫が猫じゃらしで遊んでいると唸るなど、強気な態度を見せることも。

普段は姉妹猫よりも控えめなのに、好きなものに対する主張だけは強かったです(笑)

その後、避妊手術を終え、姉妹猫は知人宅へ。姉妹がいなくなったことで寂しい思いをしないよう、飼い主さんはたくさん遊び、できる限り一緒に過ごした。

食事は相変わらず食べないこともあったため、食欲増進剤を使った時期もありました。当時は高品質なフードが少なかったので、とにかく食べてくれるフードを探して、あげました。

都会のマンション生活でも、外の風を感じながら日向ぼっこを楽しんでほしい。そんな想いから飼い主さんは、ベランダをDIY。

ベランダで日向ぼっこ中

ネットを張り巡らせて脱走防止対策を万全にした上で、自身の目が届く時には好きにベランダへ出られるよう、工夫した。

セカンドオピニオンで早期発見できた「慢性腎臓」

現在、住んでいるマンションに引っ越したのは、菊千代ちゃんが8歳の頃だ。新居となったマンションでも、ベランダをDIY。天井までネットを張り巡らせ、脱走防止対策と落下防止対策を万全にした上で、ベランダでの日向ぼっこを楽しめるようにした。

寒い時期には、カーテンをまくって作った「簡易温室」で日向ぼっこ

成長した菊千代ちゃんは弱々しかった子猫時代からは想像もできないほど、元気いっぱいに。

ある夏の日には、網戸に気づかないまま、ベランダへダッシュ。跳ね返されてしまい、不思議な顔を見せそう。無邪気なこのエピソードは、今でも思い出し笑いしてしまう大切な記憶だ。

ただ、この時期には慢性腎不全が発覚し、病気との向き合い方に悩まされもした。病気に気づいたきっかけは、2017年頃から尿に潜血反応(※肉眼では見えない少量の血液が尿に混ざっている状態)が見られるようになったことだった。

だが、検査をしても原因が特定できず。獣医師からは突発性の膀胱炎と診断された。

頻尿や結晶など膀胱炎の症状は一切見られず、潜血反応のみでした。潜血反応は、1年近く続きました。

2018年7月、腎機能の状態を知る上で大切なクレアチニンや尿素窒素(BUN)などの数値に異変が見られるように。かかりつけ医では慢性腎不全と診断されなかったが、他の見解も聞きたくて、セカンドオピニオンへ。

すると、慢性腎不全であることが分かり、病気の早期発見に繋がった。違和感を放置しなかった飼い主さんの決断によって、菊千代ちゃんは早期から腎臓病薬や腎臓病に関連するサプリを服用することができたのだ。

早期発見や早期治療が功を奏し、菊千代ちゃんは病気の判明から6年たった今でも、ステージ2の後半くらいを維持できているという。

獣医師に何度も検査を頼み、「肥満細胞腫」を早期発見

早期発見に至れたのは、慢性腎臓だけではない。菊千代ちゃんは17歳になった2021年には、「肥満細胞腫」を早期発見することができた。

「肥満細胞腫」とは、免疫に関係する肥満細胞が腫瘍化する病気だ。早期発見のきっかけは、友人の愛猫が肥満細胞腫になったこと。病気を知った飼い主さんは、菊千代ちゃんの首にあるニキビのようなできものが気になり、動物病院へ。

獣医師からは「ただのできもの」と言われたが、飼い主さんは肥満細胞腫の疑いを捨てきれず、何度も検査を依頼。2022年7月、ついに検査が行われ、肥満細胞腫であると診断された。

その後、飼い主さんは腫瘍認定医がいる病院にも相談に行き、治療方針を決めたそう。

専門医からは、「腫瘍が悪さをするまでは、このままでいい」と言われたので、エコー検査などで内臓への転移がないかを定期的に診ていくことになりました。ただ、抗腫瘍効果があるとされているサプリは与えています。

現在、首の肥満細胞腫は少し大きくなってきたものの、切除が必要なほどではないそう。ただ、最近、耳の後ろにも小さなできものが見られるようになったそう。そのできものは検査で肥満細胞と確定診断されなかったが、飼い主さんにとっては不安の種だ。

21年という歳月は本当に奇跡だと、最近しみじみ思います。ありがたくて、愛おしくて、泣けてくることもあって。毎日の一分一秒が、かけがえのない大切な時間。叶うならば、ずっとずっと一緒にいたいです。

シニア期よりも細やかな「ハイシニア期」のケア

そう思うからこそ、飼い主さんは菊千代ちゃんの異変に気づくたび、細やかなケアやサポートをしてきた。

足腰が弱ってきた18歳の頃には、フローリングの床にパイルカットのタイルカーペットを敷き、負担を軽減。よく駆けあがっていた階段状ラックのそばには厚みがある爪とぎなどを置き、段差を減らした。

なお、一昨年にはアクリル加工業者に依頼し、階段状ラックに設置する“落下防止パネル”を作ってもらったそうだ。きっかけは、菊千代ちゃんが寝ぼけて、階段ラックの最上段から落下したことだった。

下に敷いていた段ボールのおかげで強打は避けられましたが、腎機能に関わる数値が一時的に悪化してしまって…。先生によれば、筋肉が負傷すると老廃物が形成され、それが腎臓に流れて負担をかける可能性があるとのことだったので対策をしました。

また、飼い主さんは菊千代ちゃんにエアコンの風が直撃しないよう、天蓋がわりのカーテンをベッド上に設置しているそう。

尿試験紙を使用して尿に異変がないかをチェックし、血圧も測定しています。

現在、菊千代ちゃんは瞳孔の収縮がほぼ見られないが、視力はある。愛猫の目を労わり、飼い主さんは部屋の照明が明るくなりすぎないように調節。テレビを見ていても、眩しい場面になれば、すぐに消す。

歯磨きも毎日、継続

できる限り元気な状態でハイシニア期を長く過ごしてもらうには、シニア期よりも、さらに細やかなケアが必要なのだ。

中医学も取り入れ、往診で鍼灸治療もしてもらっています。先生の見解を聞きつつ、漢方を取り入れたり、お灸をツボに貼ったりして腎臓の血流をよくするように心がけています。

愛ある細やかなケアの積み重ね。それこそが、菊千代ちゃんの長寿の秘訣なのかもしれない。

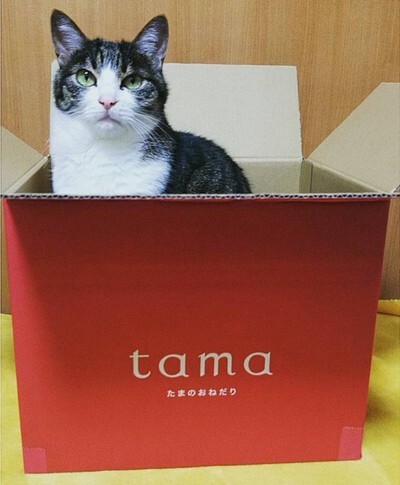

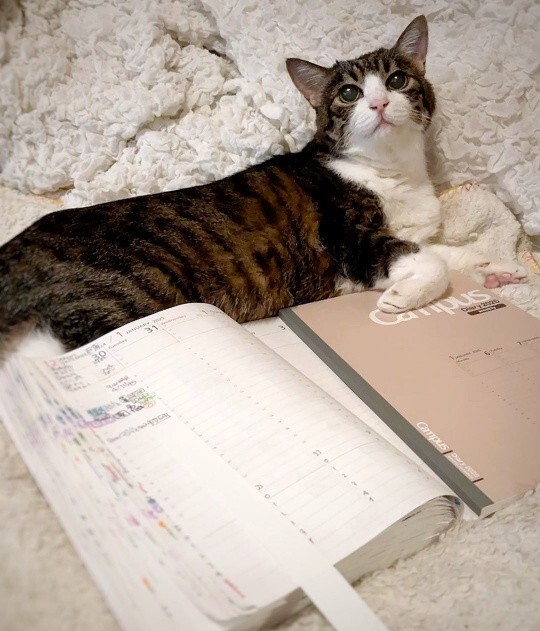

日々の出来事を記録する「菊ちゃんノート」も長寿に繋がった

実は飼い主さん、菊千代ちゃんを保護した時から習慣化していることがある。それは、様々な出来事を「菊ちゃんノート」に記録することだ。

異変にすぐ気づけるし、先生に説明しやすい。獣医さんによっては見解がすごく違うことがあるので、疑問に思った時は“菊ちゃんノート”や病院側で貰ったデータを持って、複数の病院へ相談に行きます。

飼い主さんは治療の選択に悩んだ時、アニコムの獣医師LINE相談を利用したり、オンライン相談を実施している獣医師にも相談したりしているそう。複数の獣医師から意見を聞いた上で様々な決断を下してきたことが長寿に繋がったと感じている。

あとは、SNSを通じて、同じ病気と闘っている猫ちゃんの飼い主さんたちと繋がれたことも大きいです。

人間と同じで、猫も生命力の強さには違いがあるが、いざという時に頼れる存在や機関を増やしたり、日頃から細やかに様子を観察・記録したりすることは、愛猫の寿命を延ばすことに繋がる。

飼い主さんと菊千代ちゃんが歩んできた21年間はそんな気づきを与えてくれるからこそ、愛猫の守り方を見つめ直したくもなることだろう。

飼い主さんの姿が見えないと「アオアオ」と鳴くという、菊千代ちゃん。一心に愛を注がれる穏やかな日常が、この先も長く続いてほしい。